三上山と特殊神事

三上山登山の皆様へ

- 三上山登山の留意点について

-

- 入山・下山に際し、御上神社拝殿前にて参拝し、道中安全を祈願して心身を清らかにしましょう。

- 登山道は、岩場が多く、急で険しい箇所があります。無理なく登拝ください。

- 獣害対策のため、登山道入口の柵は必ず閉めてください。

- 駐車料金は無料ですが、3時間以内にお帰り頂きますようお願い致します。

(駐車場内での事故などの責任は一切負いません) - 三上山は火気厳禁です。

- 三上山入山初穂料納入のお願い

- 三上山維持管理のため、入山初穂料の納入にご協力をお願い申し上げます。

三上山入山初穂料

お一人500円

(小学生以下無料)

入山初穂料をお納めの方には

「三上山登拝記念の道中安全守

(境内伐採檜使用)」を授与致します。

納入場所・時間

御上神社授与所

午前8:30~午後4:30

(早く閉まる場合がございます)

三上山について

About Mikamiyama

三上山は標高432mあり、高い山ではないが非常に美しく、別名「近江富士」と称されております。

男山・女山の二つの峰からなっており、頂上には、奥宮・巨石の磐座・東の祠(八大龍王社)が祀られている御上神社のご神域です。

又、三上山は俵藤太の「百足退治の伝説」でも広く知られていて「百足山」とも呼ばれています。

御祭神の天之御影命が三上山山頂の巨石の磐座に御降臨遊ばされ、それ以降、三上山を清浄な神霊に鎮まる磐境としてお祀りしています。

毎年、御降臨遊ばされた、旧暦6月18日を例祭日とし「山上祭当日祭」を斎行し、例祭日を過ぎた土曜又は日曜には、氏子と共に山頂にて「山上祭」を斎行申し上げております。

又、東の祠(八大龍王社)は、今は昔、三上地区一帯で日照りが続いていた時に、宮司と氏子が山に登り雨乞いの祈願をし、雨を降らせたという記述があり、それ以来「雨乞いの神」として崇められております。

山上祭と同じ日に「雨乞い神事」を斎行申し上げております。

例祭日(山上祭):旧暦6月18日

三上山伝説

-

藤原鎌足の子孫にあたる田原籐太秀郷(俵藤太)は、平安時代中期に活躍した関東の武将で、弓矢の名手で猛将平将門を討った勇士と知られる。

その昔、籐太が瀬田の唐橋を渡ろうとすると橋上に大蛇が横たわっていたが悠々との大蛇をふんで通ったので、橋の下に住む竜神がこれを見て、「我は竜宮に住む竜神であるが、三上山を七巻半まいている百足に悩まされているから助けてくれ」と嘆願したので籐太は承知して、天孫降臨三十二神の内の武神である当神社に祈願して弓の秘訣を授かって、瀬田の橋から矢を放って一矢・二矢は射損じたが三矢は矢尻に唾を吐きかけ、祈りを込め眉間を狙うと射止めることができた。

竜神は喜んで米俵・巻絹・釣鐘等の宝物を籐太に賜った。

俵からはいつでも米が出続けることから「俵籐太」と呼ばれるようになった。

特殊神事

三上のずいき祭

(国指定重要無形民俗文化財)

About Zuikifestival

三上のずいき祭は里芋の茎(くき)を用いて作った「ずいき御輿」を奉納することから、この名で親しまれています。

古くは「若宮殿相撲御神事(わかみやどのすもうごしんじ)」と呼ばれ、相撲神事を主体としたお祭りで「ずいき御輿」の正面には土俵をつくり角力猿(すもうざる)の人形を飾ります。

この祭りは長之家(ちょうのや)、東座(ひがしざ)、西座(にしざ)の三つの宮座(祭祀組織)により行われ、祭の当番である頭人(とうにん)は各座二人が務めます。

永禄4年(1561年)から今日まで当時の宮座が変わることなく維持され、その祭礼記録が残されております。その記録の冒頭に天文10年(1541年)から中断していた祭りを再興したことが記されており、470年以上の歴史と伝統を持つ祭りであります。平成17年2月21日に国の「重要無形民俗文化財」に指定されました。

祭りは10月9日から14日にかけそれぞれの神事が行われ、頭人はその間ご奉仕致します。また頭人は「ずいき御輿」奉納のため、ずいき芋を丹精込めて育てます。

なお、現在は10月14日の祭り当日を10月第2月曜日(スポーツの日・祝日)とし各々の神事日程もこれに合わせて順次行われます。

- 5日前

甘酒神事

〔献江鮭祭

(けんあめのうおまつり)〕 -

各頭人は御上神社に社参、酒、甘酒、めずし(タデずし)、青菜漬などを献饌。

鯇(あめのうお)を神前に供え、神事の無事を祈願します。

なお、一般の各家庭でも甘酒をいただきお祝いを致します。 - 3日前湯立て式

-

各頭人は早朝神社からご神水を頂き、自宅にて釜で湯を沸かします。

神職が笹を使って釜の湯で屋敷の周囲を清め、御輿の上に立てる榊を床の間において神移しを行います。 - 2日前 ずいき刈り

-

早朝より親戚・知人が集まって、御輿に用いる上質な芋茎を刈り取り洗って御輿づくりの準備をします。

御輿の一部をも作り始めます。

- 1日前 お菓子盛り

- 前日に引き続き御輿づくりをします。芋茎を適当な長さに切って御輿の胴、屋根、下り棟を付けます。

これには高度な技術が必要であります。

屋根には粟と菜種を吹き付けた神紋を付け、胴部の正面には飾り棚を作り、粟で囲った土俵に角力猿の人形を置き、ずいきの鳥居を建てます。

他の三面にも造花をあしらった飾り棚を付けます。台座部は柿で根締めし、軒下部は紅白の神紋をつけ、台座四隅に鶏頭の花で染めた帆立を添え麻殻の松明を置きます。

上部には湯立ての時に祀った榊を立て鶏頭の花でその周囲を飾ります。完成された御輿は座敷の中央に据えられ、それを囲んで祝宴を行います。

-

お菓子盛り -

角力猿

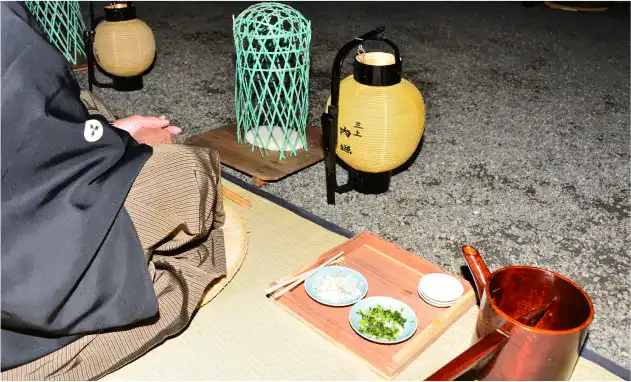

- 1日前 頭渡し(とわたし)

- 翌年の頭人を確認する儀式で、午後7時に頭人、翌年の頭人である介頭人(すけとうにん)、翌々年の其介頭人(そのすけとうにん)がそれぞれ提灯の明かりで宮座の公文(くもん)宅に集まり、杯を交わし引継を致します。

これらの儀式は総て無言で厳粛に行われます。 - ずいき祭(10月第2月曜日・午前11時~)

- 午前10時、神社の太鼓の音を合図に各頭人宅から 「ずいき御輿」が出発します。

警固(けいご)を先頭に頭人、親戚、知人、隣人などが行列して社頭に勢揃いし、拝殿の所定の場所に据えられ、祭儀が行われます。5基が揃った景観は見事なものであります。

芝原式

(10月第2月曜日・午後7時~)

芝原式は祭の夜、楼門前で行われます。

午後6時、神社の太鼓の音で、各座頭人は供人に酒、めずし、青菜、鮒鮨、花びら篭などを持たせ、提灯の明かりで社参、斎館に着座し沈黙の行をします。

宮仕(みやじ)の準備完了のあいさつで総公文(そうくもん)を先頭に宮司、公文、頭人、定使(じょうづかい)が神殿に向かってコの字型に着座し、かがり火と提灯の明かりで5つの所作が無言で厳粛に行われ、中世の宮座行事の姿を伝えるとともに、神との饗宴の古式を今に受け継いでいます。

-

- 1.差状を渡す

- 頭渡しで引継が行われた来年の頭人の名前を記入した書付を各座公文から総公文に渡します。

これで来年の頭人が確定したこととなります。 - 2.花びら餅を配る

- 牛の舌の形をしているので「牛の舌餅」とも言われています。宮仕は饗盤(ごうばん)に載せた花びら餅を、青竹で編んだ花びら篭に入れ、各座の公文に配膳されます。

-

差状を渡す -

- 3.猿田彦の登場

- 宮仕が、神と人との間をとりもつ神、猿田彦として鼻高面、つまり猿田彦の面をつけ、木鉾(きぼこ)を持って登場します。足を後ろに蹴り上げながら座の中心を3回廻って各公文のところで止まり、木鉾で突き鼻くそを放つ仕草をし公文はそれを受けて一礼します。

この一連の所作は中世の「王の舞」の流れを汲む芸能と言われ、中世の神事芸能の名残をとどめると考えられます。

-

猿田彦 -

- 4.直 会

- 続いて神と人とが酒を酌み交わす共食、直会に入ります。各座毎に各座の定使が給仕役を務めます。

肴にめずし、青葉漬、するめ、東座のみ鮒鮨が出され、神酒を盃に注いで宴会が行われます。

-

直会 -

- 5.子供相撲

- 力士は東座、西座それぞれ上下(かみしも)から小相撲1人、大相撲(青年)1人を出し、東西の上同士、下同士に分かれ4組の相撲をとります。

大相撲は長いまわしを公文の使いが投げ、持っている刀でたぐり寄せて腰に巻き、刀を行司に預けてから相撲が始まります。これらの取組は勝負をつけず、お互いに「ヤア」「トウ」と掛け声と同時に腕を組み合わせるのみで、まさに相撲神事として奉納されます。

相撲を最後に一同斎館にもどり、芝原式は終わり、6日間に及ぶ「ずいき祭」も幕を閉じます。

-

子供相撲

-

- たでずし(めずし)

- たでずしはずいき祭の神饌としてあるいは直会に使われます。

主な材料は野洲川などの川辺に自生している たで(蓼)草を土用の最中に刈り取り、陰干しをして手早くもみ、粉にして保管します。すし飯は普通のすし味と同じようにして、ちりめんじゃこを酢と砂糖に混ぜてなじませ、少しご飯が冷めた後、たでの粉末を振りかけて出来上がりです。

ピリッと辛さの残る食感です。

-

たでずし